LA VÉNERIE

Bordeaux comptait plusieurs équipages chassant le chevreuil dans les forêts de la Gironde et des Landes, notamment :

l’Équipage de Saint-Raphaël

Un long et noble usage rattache Saint-Raphaël à la vénerie française. Sur ses landes et celles d'Avensan coururent, pendant des siècles, les meutes du marquis de Donissan, dont la demeure était le château Citran, en beau Médoc et le chenil au hameau de Romefort. Solide noblesse terrienne bien enracinée qui n'émigra point et qu'épargna la Révolution. Mais à peine hors de péril, un autre dam lui advint : elle tomba en quenouille et l'héritière du dernier marquis, qui devint la Marquise de Lescure, puis en secondes noces, Madame de la Rochejaquelein, ne garda pas Citran. En 1830, terre et château furent livrés au hasard d'une vente. Le hasard leur fut favorable.

L'acquéreur, M. Clauzel, débarquait des Antilles. Il comprit qu'une haute tradition restait attachée au domaine et qu'avec celui-ci il recevait la charge de celle-là. Cette bonne fortune lui permit de trouver sur place une race de piqueux, les Branas, qui étaient de longue date fixés sur la terre de Citran.

Le chenil fut transféré à Saint-Raphaël et trois générations de Clauzel dirigèrent l’Équipage nouveau, qui était le lièvre. Lorsqu'en 1884 ils se décidèrent à le céder, ce fut sur place, à des mains amies et expertes.

A une demie-lieue du château Citran, le château Paveil avait abrité l'enfance d'Alfred de Luze. Je viens de nommer un des patriarches de la vénerie. Cinquante ans durant, de 1884 à 1934, il dirigea l’Équipage que lui passèrent les Clauzel.

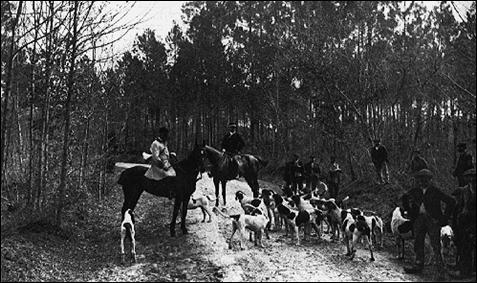

Il débuta avec l'aide d'Henri Cruse et René Clauzel. Le chenil émigra de Saint-Raphaël à Salaunes. La meute était composée de gascons-saintongeois, servie à cheval par Branas et son fils Simon, à pied par un valet de limiers ; elle restait créancée sur le lièvre, avec quelques chevreuils et, en fin de saison, le renard. Le terrain de chasse environnait Salaunes.

Puis Alfred de Luze eut l'occasion, à la mise bas de l’Équipage de Marcheprime (qui avait eu successivement pour maîtres le Marquis du Vivier, le Baron 0berkampf et Monsieur Larrieu), de prendre ce territoire qui s'ajouta à celui de Salaunes. Puis il gagna les propriétés de M. Wallerstein. Les chenils furent installés à Marcheprime. Sur ces parcours agrandis, l’Équipage trouva assez de chevreuils pour s'y spécialiser. Les gascons-saintongeois manquant de train, Alfred de Luze commença à se remonter en Loire Inférieure, par des achats annuels dans le célèbre élevage Lévesque. Il entretenait à l'époque une soixantaine de chiens et huit chevaux : la moyenne de prise était d'environ vingt-quatre chevreuils par saison. Cela dura de 1898 à 1914. A ce moment, le grand drame s'ouvrit. L'Équipage y sombra tout entier.

En 1919, date des résurrections, Alfred de Luze, aidé, comme à ses débuts par quelques amis, remit sur pied. Cette fois il chercha à se remonter en Anjou au chenil du Comte Geoffroy d'Andigné et c'est avec des poitevins de cette provenance, qu'il chassera dans le domaine de Marcheprime, poussant quelques déplacements à Arès.

La tenue était bleue, col et poches amarantes, le gilet amarante sans galon de vénerie, la culotte beige, bottes de vénerie et bas blancs.

Le bouton porte une trompe de chasse soulignée du nom "Saint-Raphaël" et surmonté d'une étoile.

Fanfare : La Saint-Raphaël.

Vers 1905, le vieux Branas a dû prendre sa retraite et passer son service à son fils Simon. Le second piqueux. Auguste, fut tué au front et son successeur d'après guerre devint l'excellent piqueux Maurice Lartigau dit "La Broussaille".

En 1927, les chenils furent transportés de Marcheprime à Croix-d'Hins et ils y restèrent jusqu'en 1939.

Quel que soit le temps, entre onze heures et midi, on essaye de lancer : pays de pinèdes claires, de hautes brandes broussailleuses, sol aux lumières profondes assorties aux clartés du jour, fûts roses des pins où saigne la gomme, effluves salées venues d'Arcachon et du large. Ici il est prudent de chasser au trot, flairant les trous et les fossés couverts. Les chevaux d'ailleurs au prix de quelques culbutes indulgentes, s'habituent à les éventer le nez vers la terre comme des limiers à la voie.

Ainsi passe, ainsi passait le gros des chasseurs enfoncés jusqu'aux jarrets dans les herbes sèches d'où l'on voit émerger en houles rapides les bondissements de la meute, profilés sur les sapinières basses ou bien égaillés à la recherche d'un passage aux gros fossés d'écoulement : forts obstacles, rarement sautables que l'on ne franchit guère que grâce à quelques éboulements de leurs bords. Ai-je à vous dire qu'à ceux qui veulent n'en rien perdre, suivre le travail des chiens, relever les doubles voies simplement ne pas s'égarer, une parfaite connaissance du pays est indispensable. Et que suivant les lois de la géographie humaine, un tel terroir n'admet et ne façonne que des veneurs éprouvés, convaincus, tel que le souhaitait leur ami, Alfred de Luze. Très peu de trompe et seulement par les piqueux, le plus possible, on laisse faire les chiens.

Et voici au cours des années : MM Marcellin, René et Georges Clauzel, Maurice de Luze, Georges Guestier, Henri Cruse, Armand Lalande, Miquel de Lasa, Daniel Lacoste, Joseph Maurel, Charles Faure, de Juge, Henri et François de Juge Montespieu, Comte et comtesse Wrangel, baron Henri de Nivière, Francis de Luze, docteur Dupuy, Edouard de Luze, baron d'Abbadie, Edmond Cuzol, vicomte et vicomtesse de La Mettrie, M. et Mme Charles Bégouen, René de Bethmann, René Loste, M. et Mme Gustave Chapon, M. et Mme Michel Chapon, M. et Mme Schÿler, M. et Mme Jean Cruse, M et Mme Emmanuel Cruse, M. et Mme Herman Cruse, Christian et Edouard Cruse, Émile Calvet, le Professeur Mauriac, Georges et Henri Lacoste, Yvonne Lacoste, M. et Mme Teyssonneau.

Alfred de Luze meurt en 1943. Neuf ans avant sa mort, il abandonne la dirction de l’Équipage et donne le fouet à son neveu Jean Cruse.

Jean Cruse a été maître d’Équipage de Saint-Raphaël jusqu'à sa mort en 1979. Il sert ses chiens lui-même aidé par un homme monté, "La Broussaille"

.

Jusqu'à la guerre, l’Équipage continue comme précédemment à chasser à Marcheprime mais fit deux déplacements en Braconne et au Pas-des-Chaumes chez M. Maurice Hennessy.

L’Équipage est composé de cinquante anglos-français tricolores, sa remonte se fait par l'élevage.

Tenue : bleue à parements amarante sans galon de vénerie.

Bouton : Une trompe surmontée d'une étoile, légende "Saint-Raphaël".

Fanfare : La Saint-Raphaël, le Rallye-Camionnette.

Ont le bouton : André Ballande, Mme Jacques Calvet, M. et Mme Michel Chapon, M. et Mme Edouard Cruse, Francis Cruse, Lionel Cruse, Roland Cruse, M. et Mme Daniel Jubert, Marquis de Royère, M. et Mme Pierre Sarthou, M. et Mme Marc Schÿler, M. et Mme Guy Tesseron, Cte et Ctesse de Villeneuve, Melle de Villeneuve, Denise Cruse, Gérard Cruse.

Après la guerre l’Équipage de Saint-Raphaël découple avec le Rallye Merrein dont le maître d’Équipage est Monsieur Roger Coutures, dans les Landes girondines : trois mois à Marcheprime, trois mois à Préchac.

Les deux équipages se séparent en 1968 et depuis cette époque le déplacement à Préchac a été remplacé par le Chassé d'Argelouse où M. et Mme Henri-François Cruse possèdent des propriétés et des amis qui invitent l’Équipage. Quelques courts déplacements ont lieu tous les ans chez le Comte L. de Villeneuve à Grenade (ancien territoire de Virelade du Baron de Carayon Latour, grand-père de l'actuel propriétaire) et sur invitation.

Jean Cruse continua à servir ses chiens lui-même, aidé par un homme monté, Donatien Lanave, dont les qualités d'éleveur et de soignant, sa connaissance de la lande, ont beaucoup contribué au succès de l’Équipage de 1945 à 1973. Il est remplacé par Gérard Goubelet dit "Genêt" qui était rentré au Saint-Raphaël en 1967.

Depuis la mort accidentelle de Jean Cruse, survenue le 5 juin 1979, le fouet a été repris par Henri-François Cruse, son fils. Comme son père il servait les chiens lui-même aidé de "Genêt". La meute se composait de soixante anglo-français tricolores dont la remonte se faisant par l'élevage.

Toujours la même tenue et le même bouton.

Fanfares : La Saint-Raphaël, le Rallye-Camionnette et l'Argelouse.

Bouton : Mme Louis Ballande, M. et Mme Arnaud Bellamy-Brown, M. et Mme Berges, Mme Jean Biraben, Pierre Biraben, Mme Jacques Calvet, M. et Mme Carrus, Henri de Cerval, M. et Mme Jean de Cerval, Mme Michel Chapon, M. et Mme Edouard Cruse, Mme Herman Cruse, Mme Jean Cruse, Violaine, Marie-Caroline, Armelle, Myriam et Cristiane Cruse, M. et Mme Olivier Droin, Olivia Droin, Stanislas Droin, le Général et Mme Gilliot, Cyrille Jubert, Daniel Jubert, Jean-Pierre Lemaigre-Dubreuil, Cte et Ctesse de Malet-Roquefort, Bérangère de Malet-Roquefort, Guillaume de Malet-Roquefort, Marquis de Royère, M. et Mme Gilles Sarthou, M. et Mme Pierre Sarthou, Richard Sarthou, Mme Marc Schÿler, M. et Mme Pierre Tari, Guillaume et Benoît Tari, M. et Mme Guy Tesseron, M. et Mme Jacques Tournier, Mme Edouard de Vaugelas, Cte et Ctesse L. de Villeneuve, Melles de Villeneuve, Françoise de Villeneuve, Henri de Villeneuve, François de Villeneuve, le Colonel et Mme Guy Vonderheyden.

Voilà l'histoire de ce vieil équipage qui mit bas le 31 mars 1989 après une magnifique dernière saison où avec peu de chiens, presque tous de change, on sonna dix huit fois l'hallali, après de très belles chasses. Henri-François Cruse, dernier maître d’équipage de l’Équipage Saint-Raphaël, est mort, après quelques jours de grave maladie, le 28 novembre 1992.

© Nicole Tesseron

le Rallye-Gascogne

Souvenirs d'une chasse en 1927.

Le régisseur du château Ducru-Beaucaillou, où séjournaient cet hiver là le comte et la comtesse Wrangel, prévint un matin Christian Cruse que deux chevreuils avaient été vus par corps dans les bois qui s'étendent entre la Chesnaye et Lannessan.

Dès l'attaque, la voie fut reconnue telle que Raymond l'avait annoncé. Les chiens l'empaumèrent chaudement et le rapprocher, qui fut long, se fit à une allure assez vive. Le chevreuil avait quitté la région humide où il s'était tenu les jours précédents. Arrivé tout près de la ligne du Médoc, il parut doubler sa voie sur une large passe qui bordait au nord une pièce de grands pins. Cependant que quelques chiens, sans pouvoir percer, paraissaient indiquer l'entrée de l'animal dans la pièce. Les uns et les autres, suivant l'habitude en pareil cas, lançaient des coups de fouet, à gauche et à droite, sur les buissons susceptibles de receler notre chevreuil.

Le hasard d'une de ces manœuvres conduisit Emmanuel Cruse et Henri Vergez à la lisière sud de la pièce, près d'un chemin vicinal où stationnaient plusieurs automobiles qui suivaient la chasse.

Soudain le chevreuil bondit littéralement. Taïaut !... Le joyeux cri fut répété par tous les assistants, et surtout par les passagers des voitures qui se trouvaient les mieux placés pour jouir de cette belle attaque. Les premiers bonds du brocard le portèrent vers les chiens qui le prirent à vue et le menèrent pendant la première heure d'un train d'enfer. Le pays parcouru était nouveau pour nous. Et comme cette partie du pays entre Saint-Julien, Saint-Laurent et Soussans est dotée d'un nombre important de routes, MM Exshaw, propriétaire de la Chesnaye et Georges Johnston, l'un des maîtres de Ducru-Beaucaillou, et d'autres châtelains du Médoc, pouvaient suivre la chasse de très près. Toutes les fois que la chasse sautait une route, nous étions sûrs de les y voir rendus avant nous.

Plus de vingt fois dans la journée le brocard s'était donné à vue. Après deux heures de poursuite sans défaut, notre animal traversa les marais puis les prairies marécageuses qui se trouvent à l'ouest de la grand-route menant de Bordeaux à Pauillac. Près de cette route les chiens tombèrent en défaut. Les manœuvres en arrière ne donnant aucun résultat, il était à supposer que l'animal avait traversé la route et qu'il filait vers la rivière à travers les immenses prairies fermées d'énormes jales qui, au sud du château de Beychevelle, s'étendent jusqu'à la Gironde.

Bon pour la chasse au canard, mais pas pour la chasse à courre !...

Vers le milieu de la prairie les chiens reconnaissent, reprennent la voie, traversent la jale de clôture à la nage et continuent sur le sud-est. Enfin, à trois cents mètres, on retrouve le pied mais c'est très froid. Il parait y avoir peu de chances de le relancer ; on travaille quand même. Raymond encourageant ses chiens suivait la lisière des roseaux pour ne pas s'enliser. Quand tout à coup : taïaut ! Le brocard tapé sur la bordure, bondit au pied de son cheval.

Alors recommence une nouvelle et vigoureuse poussée qui se dirige à travers les vignobles des palus de Cissac ; puis il remonte vers les graves, redescend au Fort-Médoc dans les fossés duquel nous le relançons à vue, toujours en présence des automobilistes, aux pieds littéralement de Mmes Guestier et Exshaw, descendues des autos, au milieu des chiens qui le poussèrent hallali-courant à travers les prairies qui s'étendent du Fort-Médoc aux palus où il se relaissa à bout de forces dans une règne de vignes.

La curée rapidement expédiée, car le brouillard aux approches de la nuit était devenu encore plus froid et pénétrant, on rallia Beaucaillou où un lunch somptueux nous était offert. Tout était aussi abondant que parfait. Et que dire des vins dont M. Georges Johnston avait fait décanter les meilleurs bouteilles en l'honneur du "Rallye-Gascogne". Il y avait parmi elles deux magnums de 1874, l'année peut-être la plus complète de toutes les grandes années du Médoc, qui étaient de véritables splendeurs.

Quand nous reprîmes nos chevaux, ils étaient très raides, mais nous n'avions plus froid du tout. Malgré le brouillard de plus en plus intense et pénétrant et la nuit fort noire, on fit gaiement les quinze kilomètres qui nous séparaient du chenil.

Maître d’équipage : Christian Cruse.

© Henri Vergez