Nos Maisons

LE MOULIN DE LA TRONSTIÈRE

Le promeneur quittant la ville par l’avenue Louis-Gaudineau aperçoit une large échancrure dans la crête des coteaux de Saint-Germain. Un ruisseau dénommé Cherruau y coule au creux d’un gracieux vallon.

L’exceptionnelle abondance des sources d’eau vive explique sans doute pourquoi la commune de La Flèche a jadis tenu à conserver "cette langue de terre" d’une largeur de 500 à 1.400 mètres, qui se prolongeait entre Saint-Germain-du-Val et Verron jusqu’à près de cinq kilomètres de Saint-Thomas.

Malgré les injures du temps, malgré le remembrement, cette petite vallée est encore fort pittoresque. On y rencontre les reliques de vieux logis : Le Barreau, La Massonnière, Les Sars, qui font croire que ce fut la campagne des bourgeois de La Flèche.

Le Syndicat d’initiative, dans ses brochures, recommande vivement ce lieu de promenade. Les vignobles d’antan ont fait place à des bois et à des pâturages, mais cet aimable vallon a conservé tout le charme du passé. Chaque détour de la route est source de surprise.

C’est là que se trouve le moulin de La Tronstière.

Nous allons vous en conter l’histoire.

C’était avant le XIVe siècle, sans doute, un moulin assez achalandé qui fut entre les mains du seigneur des Sars avant d’appartenir au marquis de La Varenne. Un acte de 1516 rapporte que le prieur de Saint-Thomas avait droit chaque année à un septier de seigle de rente, mesure de La Flèche, à prendre sur ce moulin afin de faire sonner chaque soir le couvre-feu en l’église paroissiale pour l’âme des anciens seigneurs des Sars.

C’était, pensons-nous, un moulin de berge. Il enjambait le coursier dans lequel tournait la roue, et est dit "à cheval". Entraînée par les eaux du Cherruau, sa roue de dessous, d’un diamètre inférieur à 2 m, était en bois et se situait dans la lignée des roues traditionnelles, œuvres de charpentiers locaux. Il subsisterait encore quelques morceaux de cette roue sous la voûte.

Habituellement, sur les petits cours d’eau, sur les ruisseaux, la faiblesse du débit et son irrégularité interdisaient l’usage de la roue en-dessous ; il fallait alors créer une retenue, un bassin, qui constituait une réserve énergétique et une chute qui permettait de profiter de la pesanteur de l’eau pour animer une roue en-dessous.

Dans le cas de La Tronstière, il n’a pas été nécessaire de construire ce barrage habituel pour permettre le fonctionnement du moulin. A son amont, l’exceptionnelle abondance des sources d’eau vive pouvait alimenter d’un bout à l’autre de l’année ce petit moulin, même en période de sécheresse estivale. A son aval, reste un étang qui constitue un vivier à poissons. Jusqu’à une date relativement récente, 1920-1930 peut-être, cet étang servait de lavoir aux habitants des environs et il subsiste encore une dalle verticale d’ardoise sur laquelle devait prendre appui une planche permettant aux lavandières d’atteindre des eaux plus profondes.

Tous les ruisseaux angevins étaient peuplés d’installations de ce genre et la carte de Cassini, de la seconde moitié du XVIIIe siècle, montre les centaines d’étangs aujourd’hui presque tous disparus qui les animaient.

Dans biens des cas, en raison du nombre des moulins implantés sur le même ruisseau, l’eau venait à manquer l’été malgré la retenue, et il fallait alors attendre que le bassin se remplisse pour travailler. Certains chômaient pendant plusieurs mois de l’année. Souvent le meunier, ou le seigneur propriétaire du moulin à eau, faisait construire à proximité de celui-ci un moulin à vent qui prenait le relais lorsque l’eau manquait.

la fin du Cherruau.

A partir du XVIIIe siècle les sources ont été captées pour d’autres usages.

C’est ainsi que le Cherruau a été asséché. Il donne un charme paisible à ce vieux moulin datant du Moyen Age. Ce charme que l’on découvre souvent en pays de Loire.

Après avoir longuement réfléchi tant

l’opération semblait folle - nous décidons d’acquérir

Les enfants semblaient heureux. N’était-ce pas-là notre meilleure récompense ?

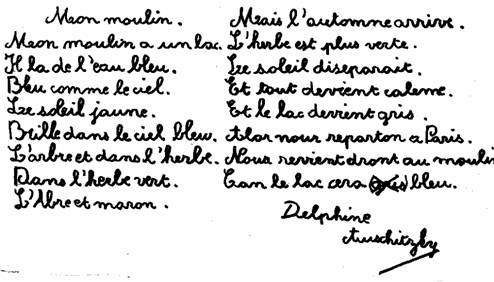

Delphine à 6 ans ½.

÷